猫の噛み癖の原因と治し方 噛む時期やケース別に解説

猫は成長過程で「甘噛み」を繰り返しながら、愛情表現を体得していきます。猫の噛むという行為には、嬉しいというポジティブな気持ちの裏返しの意味合いがあります。一方で、猫が「イライラ」「恐怖心」などネガティブな感情を抱えることで、攻撃的な行動に変化することもあります。

本記事では猫の噛み癖の原因と治し方を噛む時期やケース別に解説します。噛まれたことで引き起こされる可能性のある病気も紹介するので、現在猫を飼われている方はもちろん、これから猫のお迎えを検討されている方も、ぜひ本気を参考にしてくださいね。

- 猫の噛み癖は当たり前?

- 猫の噛み癖の原因と治し方【時期別】

- 猫の噛み癖の原因と治し方【ケース別】

- 猫が自分の身体を噛むのはなぜ?

- 猫がセーター・ビニール袋を噛む理由

- 猫に噛まれたときに起こる可能性のある病気

- 猫の噛む力について

- 愛猫のもしもに備えて保険も検討を

- まとめ

猫の噛み癖は当たり前?

猫は肉食動物であり、野生であった頃の狩猟本能の名残で、猫が何かに噛みついたり、噛み付いてくることは一般的なことです。一方、猫が「噛む」という動作をすることには、必ず理由があります。例えば、狩猟本能を掻き立てるような動きや音、ニオイを感知した場合に対象のものへ噛みつくことがあります。

猫の噛み癖の原因と治し方【時期別】

猫は子猫のときと成猫のときで、噛み癖の原因や治し方が異なります。

子猫の噛み癖

子猫は好奇心が旺盛で、特に動くものに対しては狩猟本能が働き、飛びついたり噛み付いたり、過剰な反応をみせるときがあります。一方で、野生の猫はその加減を同腹の兄弟と戯れていくうちに覚えますが、子猫のときから飼われている猫は、飼い主がしっかりとしつけなければなりません。

猫に噛まれたときは、遊んでいる最中でも無視をしたり、猫の口に指を押し当て、低い声で「痛い!」とはっきり伝えることで、「飼い主さんが怒っている」「飼い主さんを噛むと嫌なことが起こる」ということを理解させることが重要です。その際は、子猫に対して攻撃的にならないことに留意しましょう。

成猫の噛み癖

成猫が噛むときは、多様な理由があり、時期によってみられる動作というよりは、さまざまなケースによってみられます。例えば、何らかの外的要因で感情が不安定になっているという理由や、病気・ケガによる理由が挙げられます。いずれも、しっかりと原因を突き止め、適切な対応が重要です。特に、猫が感情を伝えたいときに噛む際は、恐怖心や怒り、興奮など、感情によって対処法が異なります。

次にケース別で猫の噛み癖の原因と治し方をご紹介するので、そちらを参考にしてください。

猫の噛み癖の原因と治し方【ケース別】

ここでは、さまざまなケースに対する噛み癖の原因と治し方をご紹介します。

じゃれ噛み

野生の子猫は、同腹の兄弟と追いかけっこや取っ組み合いなど、1日の多くを遊びに費やします。遊びは縄張り争いや狩りの練習にもなり、成長の過程では欠かせません。

一方、現代の日本では飼い猫は室内飼育が主流である関係で、1つの家庭で多くの子猫を飼育することが難しいです。その結果、遊びが不足し、代わりに飼い主さんの手や服に対してじゃれて噛みつくケースが多くあります。

また、早期に兄弟と離れた子猫は噛む加減がわからず、強く噛みすぎてしまうことがあります。それは成長とともに攻撃行動に変化していくので、子猫の時期に治しておくべき癖です。

治し方

対処法として以下の5つがおすすめです。

- 手足を使った遊びをしない。

- おもちゃを使って十分に遊ぶ。

- 人の手足に近づいて来た時は止まる、隠す、立ち去るなどして相手にしない。

- 可能であれば猫同士で遊ばせる(相性や感染症に注意)。

- 猫が興奮状態のときに触れ合わない、平静のときに穏やかに触れ合う。

特に子猫の場合は、しっかりとしつけをして、成猫までに噛み癖を治すことが重要です。

イライラしている

人間がイライラして机を蹴ったり、関係のない人に八つ当たりしたりするのと同じように、猫もイライラしたときに、その原因とは無関係な相手を攻撃することがあります。これは「転嫁性攻撃行動」と呼ばれ、ストレスとパニックが混ざったときにみられます。例えば、動物病院で興奮したとき、新しい猫を迎え入れたときなどにみられることがあります。

その場合の猫は、非常に興奮状態です。興奮を抑えようと手を出すとケガをする場合があるので、落ち着くまではそっとしておいた方が良いでしょう。

治し方

対処法として以下の5つがおすすめです。

- 反応するものに接触させないようにする。

- 猫が平静状態のときに反応する(興奮状態にならない)物やおもちゃを取り入れる。

- 攻撃的になる状況が回避できない場合は、おやつなどと組み合わせて印象をプラスに変えていく。

- 重度な場合は、人が使用していない部屋やケージに猫を隔離し、対処法を獣医師に相談する。ケージに入れる際は、好物のキャットフードなどを入れ、自分で入るのを待つ。

- どうしても落ち着かせなければならない場合には、大きめのタオルや毛布を上からかぶせる。

恐怖を感じている

恐怖を感じた時に動物がとる「3つのF」と呼ばれる行動があります。それはFreeze(固まる)、Flight(逃げる)、Fight(戦う)です。

猫は自分の身に危険を感じると、上記の3つのうち1つの行動をとります。特に「Fight(戦う)」は、猫がその場から逃げられないと判断した場合にとる攻撃行動です。そこで、噛み癖において重大な問題となることが、「Fight(戦う)」が猫にとって成功体験として学習されることです。それがきっかけで、次に同じ状況に陥った場合、猫は攻撃を選ぶようになり、攻撃性が高くなります。

治し方

対処法として以下の4つがおすすめです。

- 怖がっているとき(固まったり、逃げる動作がみられたとき)は距離を取る。

- 攻撃するまで猫を追い詰めない。

- できるだけストレスをかけずにリラックスさせる生活を意識する。

- 子猫の時期からさまざまな人・動物・環境に慣れさせていく。

4の「社会化トレーニング」のコツは、猫が怖がらない状況をキープしつつ、焦らず根気よくトレーニングすることが大切です。

撫でられる・抱かれるのが嫌

多くの猫は、長時間抱かれたり撫でられたりすることを好みません。また、撫でるタイミングや部位によっても嫌がることがあり、その反動で飼い主さんの手を噛むなどの問題行動を起こすことがあります。例えば、頭部や喉のあたりを撫でられるのは好きでも、腹部や足先は触れただけで嫌がることがあります。猫によって許容範囲が異なるので、愛猫の性格にあわせて適度なスキンシップをとりましょう。

治し方

対処法として、以下の4つを参考にしてみましょう。

- 短時間のスキンシップに留める。

- 噛まれても、叱ったり叩いたりしない。

- 撫でる前に手のニオイを十分に嗅がせてからスキンシップをとる。

- 身をよじって嫌がったり、逃げ出す素振りをした場合は無理強いをしない。

1の場合、短時間とはどのくらいの時間なのでしょうか。猫が「耳を平らにする」「しっぽをパタパタする」「足で手を払いのけようとする」などの行動がみられた場合は、「もう十分!」という合図です。それらを目安にスキンシップを中断するとよいでしょう。

何らかの病気やケガ

ケガによる痛みから、特定の部位を触られると怒ったり、噛みついたりすることがあります。猫をよく観察して、どこを触ると攻撃するのかといったように、タイミングに規則性がないか確認してみましょう。

また、てんかんや脳腫瘍、甲状腺機能亢進症などの病気により、攻撃的になるケースがあります。攻撃パターンをよく観察し、体の異常を調べ、可能な限り原因を突き止めることが重要です。「特定の部位を触ると怒る」「急に攻撃性が強くなった」という場合は、かかりつけの獣医師に相談してみましょう。

治し方

対処法としては、以下の3つを参考にしてみましょう。

- 攻撃のパターンをよく観察する。

- 普段の行動とどのように違うのか観察する。

- かかりつけの獣医師に相談し、体に異常がないか確認する。

中には、放っておくと死亡するケースのある重大な病気を患っている可能性が考えられます。噛み癖において、何か異変を感じた際は、早急に動物病院を受診しましょう。

猫が自分の身体を噛むのはなぜ?

猫が自分の体を噛んだり、過剰にグルーミングしたりする場合は、その部位にかゆみや痛みがあるサインかもしれません。同じ部分を繰り返し噛んだりなめたりしている場合は、状態をチェックしてみましょう。

また、何らかの治療などをした後に、過剰なグルーミングや噛み癖が継続してみられる場合は、治療した動物病院とは別の動物病院へ受診することも検討しましょう。

猫がセーター・ビニール袋を噛む理由

布製品やビニール袋を噛んだり、ときには飲み込んでしまう行動は、「ウールサッキング」と呼ばれ、猫がストレスや不安などを抱えているときにみられる問題行動です。それにより、嘔吐や消化管閉塞につながる危険性があります。

早期離乳やストレス、刺激不足などが主な原因として考えられており、生活環境の改善やストレス解消が大切で、重度の場合は動物病院を受診し、薬物療法をおこなうことも効果的です。

猫に噛まれたときに起こる可能性のある病気

猫に強く噛まれケガをした際、傷口から細菌が感染し、病気になるリスクがあります。ここでは、猫に噛まれたときに起こる可能性のある病気について解説します。

①猫ひっかき病

「猫ひっかき病」は、猫に引っ掻かれたり噛まれたりした際に、猫に寄生するノミの排泄物に含まれるバルトネラ菌が原因で起こる感染症です。噛まれると、3〜10日後に傷口とその周囲が赤く腫れ、1〜2週間後にリンパ節が腫れるのが特徴です。ほとんどの人は、発熱、食欲不振、頭痛などを伴いますが、数日〜数ヶ月で自然治癒することが多いです。一方、重症の場合、化膿したり潰瘍に発展したりするほか、脳炎に至るケースもあり、症状がみられた場合はすぐ動物病院を受診するのがおすすめです。

②パスツレラ症

「パスツレラ症」は、猫に引っ掻かれたり噛まれたりした際に、猫の口腔内や爪の中にいるパスツレラ菌が原因で発症する感染症です。特徴として、傷口が腫れて化膿したり、悪化すると肺炎、気管支炎、副鼻腔炎に発展するケースもあります。免疫力が下がっている場合、または免疫性の低い方が発症すると、敗血症や骨髄炎などの重大な病気を引き起こす可能性もあります。

③Q熱

「Q熱」は、犬からも同様な感染症を引き起こすことがあり、猫や犬の体内にいる「コクシエラ菌」が原因で発症する感染症です。発熱、頭痛、筋肉痛、嘔吐、下痢、腹痛などインフルエンザに似た症状が見られ、重症化すると心内膜炎、慢性肺炎や骨髄炎に発展するケースもあります。

④カニモルサス感染症

「カニモルサス感染症」とは、「カプノサイトファーガ」という細菌が原因で発症する感染症です。正式には「カプノサイトファーガ・カニモルサス感染症」と呼ばれており、発熱、腹痛、吐き気、頭痛があり、重症化すると敗血症や髄膜炎に発展するケースがあります。

猫の噛む力について

猫は、体格の大きい犬や肉食獣のように、噛まれたことで骨折をしたり、大量出血に至るほど噛む力は強くありません。しかし、猫が興奮状態のときに噛まれた場合は、出血しケガをするケースがあるので、不用意に手を出してはいけません。また、猫は噛む力よりも噛まれることによって起こる感染症の方が重大な問題につながります。

愛猫のもしもに備えて保険も検討を

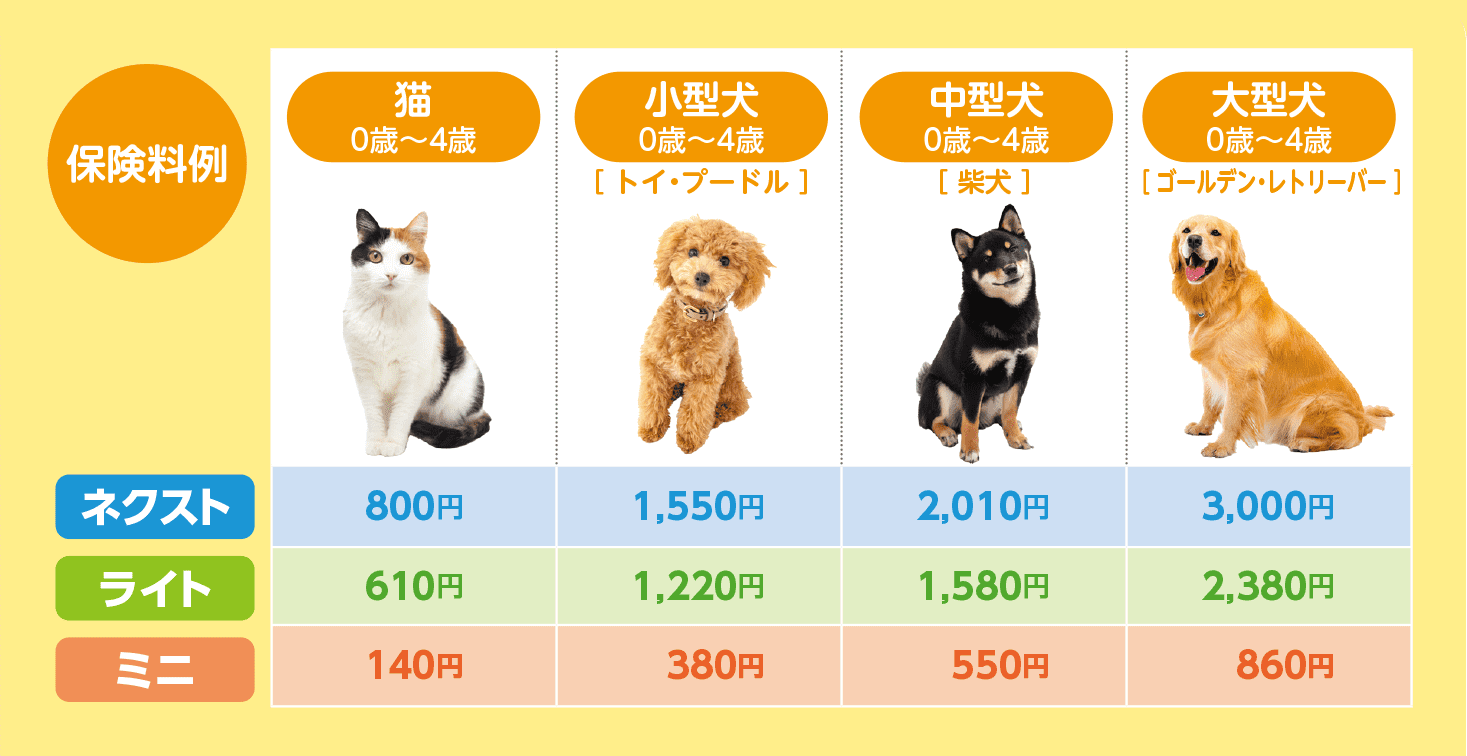

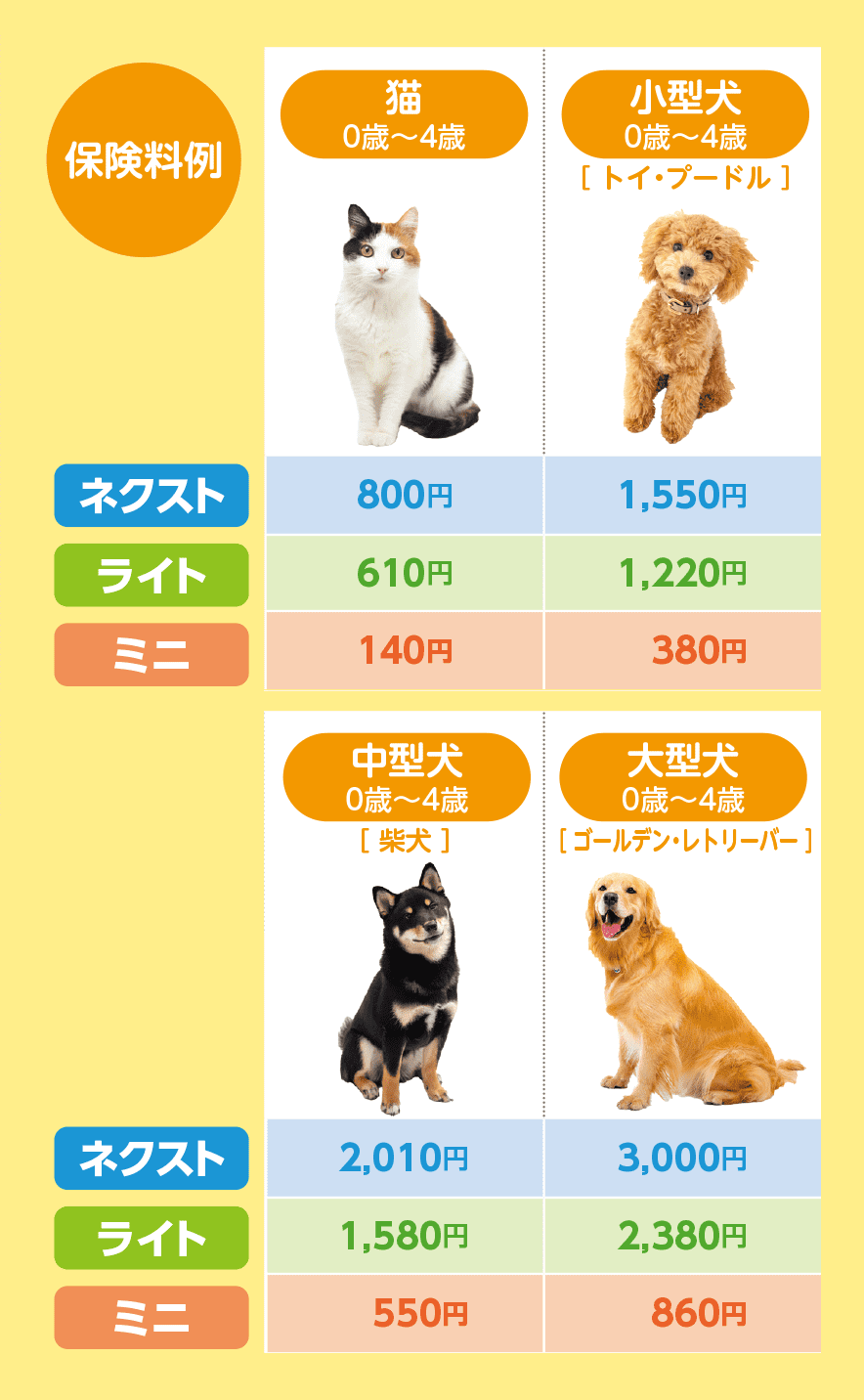

あなたの愛猫をより長く大切に育てるために、ペット保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

いぬとねこの保険 保険料例

※ネクストとライトは、50%プラン・月払・インターネット割引・免責額適用特約セットの場合。ミニは70%プランのみ。インターネット割引は継続時には適用されません

まとめ

いかがでしたか。猫の「噛む」という攻撃行動は、繰り返されるほど悪化し癖となって問題行動に発展します。噛まれると感染症を引き起こす危険性があり、重大な場合は死に至ることもあります。そのため、「噛まれた後にどう対処するか」ではなく、猫に「噛む癖がつかないようにどのようにしつけるか」が重要です。

日頃の生活環境やしつけを定期的に見直すことが、治療のスタートラインとなるでしょう。