【獣医師監修】猫が骨折したらどうする?見分け方や応急措置、治療法を紹介

猫は、高いところから落ちても、しっかり着地を決めるイメージがありますよね。しかし、うまく受け身を取れなかったり、着地に失敗して骨折するケースは少なくありません。また、骨折する部位や重症度によっては緊急性を要する、つまり命に関わることもあります。

今回は、猫が骨折したときの見分け方や応急措置、治療法を解説します。猫を飼われている人や、今からお迎えを検討している人などは、ぜひ本記事を参考にしてください。

- 猫の骨折の原因とは?

- 猫は前足の方が骨折しやすい

- 骨折した場合の症状

- 猫が骨折しているか見分ける方法

- 猫が骨折していた場合の応急措置

- 猫が骨折した時の検査方法

- 猫の骨折の治療法

- 猫が骨折した時の注意点

- 猫が骨折した時の治療費の相場

- 猫の治療期間中の注意点

- 骨折により猫が命を落とすことはある?

- 愛猫のもしもに備えて保険に加入しましょう

- まとめ

猫の骨折の原因とは?

高いところからの落下

猫の骨折の原因としてよくあるケースが、高いところからの落下です。猫は、屋外なら木や塀の上、屋内ならタンスや棚の上など、高いところを好む習性があります。猫は、その高い位置から落下したとしても、持ち前の運動能力で落下中に瞬時に受け身の体勢を整え、上手に着地することができます。しかし、あまりに咄嗟の状況であれば対応しきれず、骨折につながってしまうケースがあります。

交通事故による骨折

一般的に、愛玩用として飼われている猫は、家から出ることは少なく、交通事故の遭遇率は限りなく低いです。しかし、野良猫や、家の中と外を自由に行き来している猫は、交通事故の遭遇率が高いです。

交通事故の場合、骨折している箇所が複数に及ぶことが多く、四肢だけでなく脊椎や背骨、骨盤、頭部といった全身の骨にダメージを受けることがあります。最悪の場合、死亡するリスクがあります。

低いところからの落下も要注意

骨折は、必ずしも高いところから落下したときだけとは限りません。先述したように、猫は落下している間に、瞬時に受け身の体勢を整え着地します。しかし、低いところからの落下は、十分に体勢を整える時間がないため、上手く受け身をとれず、骨折に繋がるケースがあります。

また、着地点が滑りやすいお風呂場や、流し台での骨折が多く報告されています。

子猫がケージで骨折する場合も

子猫のうちは、安全性を考慮し、金属でできたケージの中で飼育することが多いのではないでしょうか。そこで多いのが、網の隙間に足がひっかかり骨折するケースです。

特に、ケージの上にのぼった際、網の隙間に足がひっかかったまま落下すると、無理な力がかかり骨折します。これは、カーテンレールなどにのぼった際にも同じ現象が起こり得ます。

ケージは、子猫の足が入らないほど隙間が細かいものを選ぶことで、骨折するリスクを下げることができます。

猫は前足の方が骨折しやすい

猫は、後足より前足を骨折しやすい傾向があります。その理由は、猫は着地する際、前足から地面に接する姿勢をとるからです。そこで、先述したように着地点が滑りやすかったり、イメージ通りの着地ができなかった場合、骨に大きな負担がかかり骨折に繋がることがあります。

骨折した場合の症状

一般的に骨が折れた場合は、骨あるいはその周辺の組織の損傷がみられ、それに伴い出血がみられます。人間でも骨折した際、内出血を起こし、皮膚が紫色に変化するケースをよく見かけますが、動物でも同じ現象が起こります。ただ、動物は全身が毛で覆われているため、皮膚の様子を確認しづらいことがあります。体の動きに異常がみられる、触ってみて激しく痛がる場合には、早めに動物病院を受診しましょう。

四肢を骨折した場合

四肢を骨折した場合は、歩行に異常をきたします。例えば、指先を骨折した場合、きちんと足をつけて歩くことはできるものの、患部をかばって歩くような仕草がみられます。一方、指の根元の太い部分や、それより上の骨幹部を骨折すると、足を地面につけることができないほどの激しい痛みを伴います。

骨盤を骨折した場合

骨盤を骨折した場合は、四肢を骨折したときと同じように、歩行に異常がみられるほか、後ろ足に体重をかけられない、そもそも立ち上がれないなどの様子がみられます。

また、骨盤周辺には臓器があり、重症度が高ければ命に関わる危険な部位です。臓器までダメージが及んでいると、血尿、排尿困難、下血や性器出血などの症状がみられます。

頭部の骨折の場合

骨折した場所により症状はさまざまですが、頭部の骨折では、主に以下のような症状がみられます。

- 歯の破折

- 眼球損傷

- 鼻血

- よだれ過多

- 顔面の腫れ

- ふらふらしている

- 嘔吐

- てんかん発作

- 意識がない

骨折した位置や重症度で命に関わる部位なので、上記のような症状がみられる場合は、早急に動物病院を受診しましょう。

顎を骨折した場合

猫は、四肢のほかに顎の骨折も比較的多いとされています。主な症状として、口や鼻からの出血、不正咬合、閉口困難、痛み、腫れなどがあります。噛み合わせが悪かったり、痛みにより口の開閉が困難になるため、食事をとれなくなるケースが多いです。

また、猫は顎の構造上、左右の中心で骨が割れてしまうことがあり、顎のずれや左右非対称な様子が見られます。

猫が骨折しているか見分ける方法

猫の骨折でもっとも多い部位は、大腿骨や上腕骨などの四肢です。その場合は、ぶらぶらと力が入っていなかったり、足の一部が変な方向に曲がっていると、骨折している可能性が非常に高いです。

このように、四肢の骨折は比較的、見た目で判断しやすいとされていますが、部位によってはそれが難しいケースがあります。例えば、頭部や骨盤は被毛が厚く、見た目だけの判断は難しいでしょう。また、指先の小さな骨の場合は、歩行の異変に気がつかず、発見が遅れてしまうケースがあります。

骨折は、レントゲン検査で正確に判断することができます。痛がる、腫れ、内出血など、小さな異変でも早急に動物病院を受診しましょう。

猫が骨折していた場合の応急措置

すぐに動物病院を受診しよう

猫の骨折は、部位や重症度によって命に関わることがあります。また、骨盤や頭部など、命に関わるとされている部位は、被毛が厚いことが多く、見た目の判断が難しいため、発見が遅れてしまうケースがあります。また骨折は、患部周辺の臓器や神経が傷ついている恐れもあります。

骨折はレントゲン検査やCT検査によって、重症度や周辺の損傷が明らかになります。つまり、正確な骨の診断をするためには、動物病院での診察は欠かせないのです。

動物病院があいてない場合

四肢や顎の骨折

四肢や顎の骨折は、命に関わるケースが少なく、頭部や背骨などに比べると緊急性は低いとされています。病院があいていない夜間などに、四肢や顎の骨折に気づいた場合は、患部を冷やし一晩安静にさせ、翌朝の早いうちに病院を受診しましょう。骨折部分が屈曲している場合は、元に戻そうとせず、そのままの状態で固定します。骨折部に包帯を巻き、脱脂綿や布で巻いた板を添え、上からさらに包帯などで固めましょう。傷が解放している場合は待たずに直ぐに病院を受診しましょう。

背骨や骨盤の骨折

背骨や骨盤など、命に関わるケースがある骨折は、緊急性が高いため夜間病院を受診しましょう。激しい痛みを伴うため、添え木をあてて固定すること、また、抱きあげて動物病院へ運ぶことは困難です。さらに、上記のような部位を骨折している場合、無理に体を動かすことは大変危険です。移動の際は、猫の体にできるだけ負担をかけないよう、まっすぐな板などにのせて運ぶようにしましょう。

猫が骨折した時の検査方法

レントゲン検査

猫の骨折の診断には、レントゲン検査が有効です。レントゲン検査は、骨折の有無だけでなく、損傷した骨がどの程度ずれているかなど、骨の状態を知るための大切な検査です。

骨折の重症度や、手術適応か否かを判断するためにも、まずはレントゲン検査をおこない、適切な治療へ進みます。

CT検査

レントゲン検査は、骨の形を平面で写します。しかし、重症であれば、複数の方向から撮影して立体的にどうなっているかを判断する必要があります。そんなときには、CT検査が有効です。

また、交通事故などで大きな外傷を伴った場合は、内臓破裂などの可能性も考えられます。CT検査は、より精密に骨の状態を確認するために用いられる検査です。

猫の骨折の治療法

骨折の治療は、折れた部分をできるだけ元通りに修復することが原則です。損傷した部位や重症度、骨の折れ方などによって、どのような治療法が最適かを見極め、適切な治療を施します。

一般的な治療法は、ギプスをつける方法です。外科手術をおこなわない場合によく用いられる治療法で、骨折した部分が再び癒合するように固定します。例えば、比較的小さな骨、手術が適応できない部位の骨折、何らかの理由でやむを得ず手術がおこなえない場合などがあります。

一方、上腕骨や大腿骨などの比較的大きな骨の骨折、手術リスクが低い部位の骨折などは、外科手術による治療が多いです。ここでは、外科手術による治療法を3つ紹介します。

1.プレート法

プレート法は、チタンやステンレス製のプレートとスクリューを使い、折れた骨を正確に圧迫固定する手術法です。四肢の骨折など、主に関節や関節近くの骨折でよく用いられる治療法です。

プレート法のデメリットは、費用がかかる、固定に使われた金属を取り除くためもう一度手術が必要となるなど、金銭面や猫の体への負担が大きいことです。

2.髄内ピン法

髄内ピン法とは、「髄内ピン」と呼ばれるバーベキューの串のようなものを骨髄部(骨の内部)に入れて、骨を支える手術法です。上腕骨、大腿骨、脛骨(けいこつ)などの大きな骨が折れた場合によく用いられます。

髄内ピン法は、プレート法に比べて費用が安価なことがメリットとして挙げられますが、強度が弱いためギプスを一緒に用いる必要があります。

3.創外固定法

創外固定法は、皮膚を大きく切開せず、体外から骨折した骨に何本ものピンを打ち込み固定させる手術法です。手術による感染症のリスクがある場合や、プレートの挿入が難しい部位の骨折によく用いられます。

創外固定法は、骨折部にまったく手をつけずに、正確な整復と強度のある固定が可能です。ただ術後は、骨に刺入したピンが皮膚から飛び出ている状態で生活しなければならず、刺入部の定期的な消毒が必要です。

猫が骨折した時の注意点

骨折面では新たに、「骨芽細胞」といわれる骨の再生を担う細胞が活発化します。この骨芽細胞が骨折した部分を修復し、最終的に元通りの姿に戻ろうとします。きれいに骨を修復するためには、その再生機能をうまく活用し、骨折前と同じような形でしっかり固定することが重要です。骨折したままの状態で放置してしまうと、まっすぐのはずの骨が曲がった状態で癒合してしまったり、骨折した骨同士が癒合しない状態になることもあり、本来の機能が損なわれる場合があります。したがって、骨の再生能力を正しい方法でサポートすることが、骨折の治療において最も大切なことなのです。

猫が骨折した時の治療費の相場

手術が必要か否かで、治療費は大きく変わります。手術が必要な場合は、プレートやスクリュー、ピンなど、特殊な器具を扱うため高額になる傾向があります。また、手術後には、入院する可能性が高く、診療の総額は10~50万円にまで及ぶことがあります。

一方で手術をおこなわない場合でも、定期的なギプス交換やレントゲン撮影は治療のうえで大切なことです。そのため骨折が治癒するまでの間は、病院に通わなければなりません。通院1回あたりの平均単価はおよそ7,000円とされています。そのため、総額は数万円から数十万円ほどになる場合もあります。

猫の治療期間中の注意点

トイレ環境を整える

猫のトイレには、段差のあるタイプや、排泄の様子を見えなくするためのドーム型タイプなど、さまざまな形の製品があります。骨折をした場合、段差が大きいとそれを乗り越えることが難しくなります。四肢や骨盤を骨折しており、歩行が困難な場合は、できるだけ段差の少ない、または段差がないタイプのトイレがおすすめです。

缶詰や流動食を活用する

先述したように、顎を骨折した場合は、噛み合わせが悪くなったり、口の開閉が困難になるため、食事をすることが難しくなります。普段、硬いドライフードを与えている場合は、カロリーのあるゼリー飲料やタンパク質が多く含まれている缶詰、柔らかい流動食など、健康面に考慮したウェットフードに変更するのがおすすめです。

回復してきたら運動量を増やす

術後は安静に過ごすことが基本ですが、その生活は猫にとってストレスを与えてしまいます。定期的にレントゲンを撮影し、治るにつれて少しずつ運動量を増やしていってあげると良いでしょう。例えば、マッサージやストレッチはリハビリとして効果的です。

また、猫の骨折は他の動物より3倍早く修復するといわれており、リハビリを必要としないケースもあります。

骨折により猫が命を落とすことはある?

骨は、身体の形態を維持しなければならない部分や、生命を維持するための機能を守る部分に多く分布しています。盾となる骨が傷つくことで、その内部にある臓器や神経が損傷してしまうこともあります。

例えば頭部です。頭蓋骨の骨折がみられた際、同時に脳に致命的なダメージが加わってしまうと死亡する恐れがあります。また、胸部は肋骨や脊椎によってガードされていますが、それらの骨に大きなダメージが加わることで、肺や心臓を傷つけ、命に関わることがあります。

愛猫のもしもに備えて保険に加入しましょう

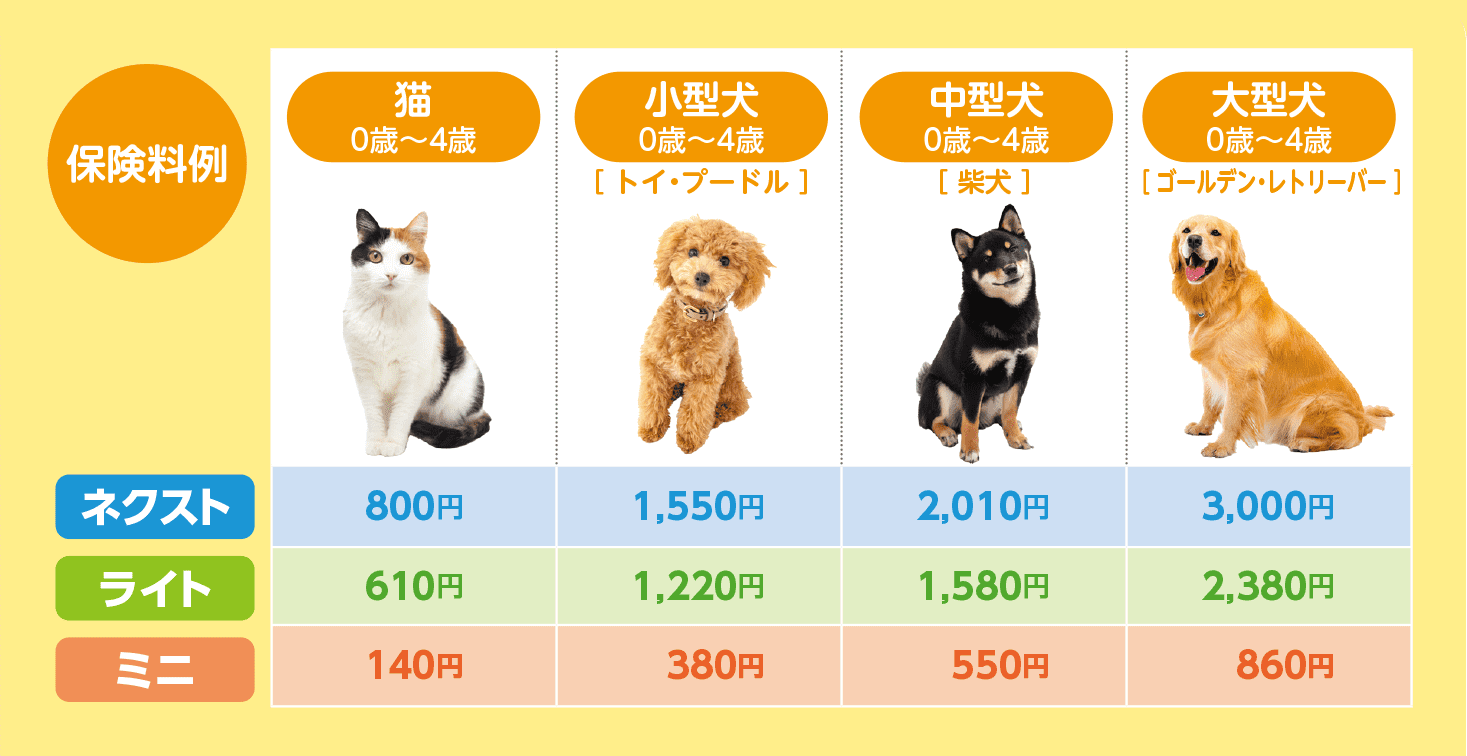

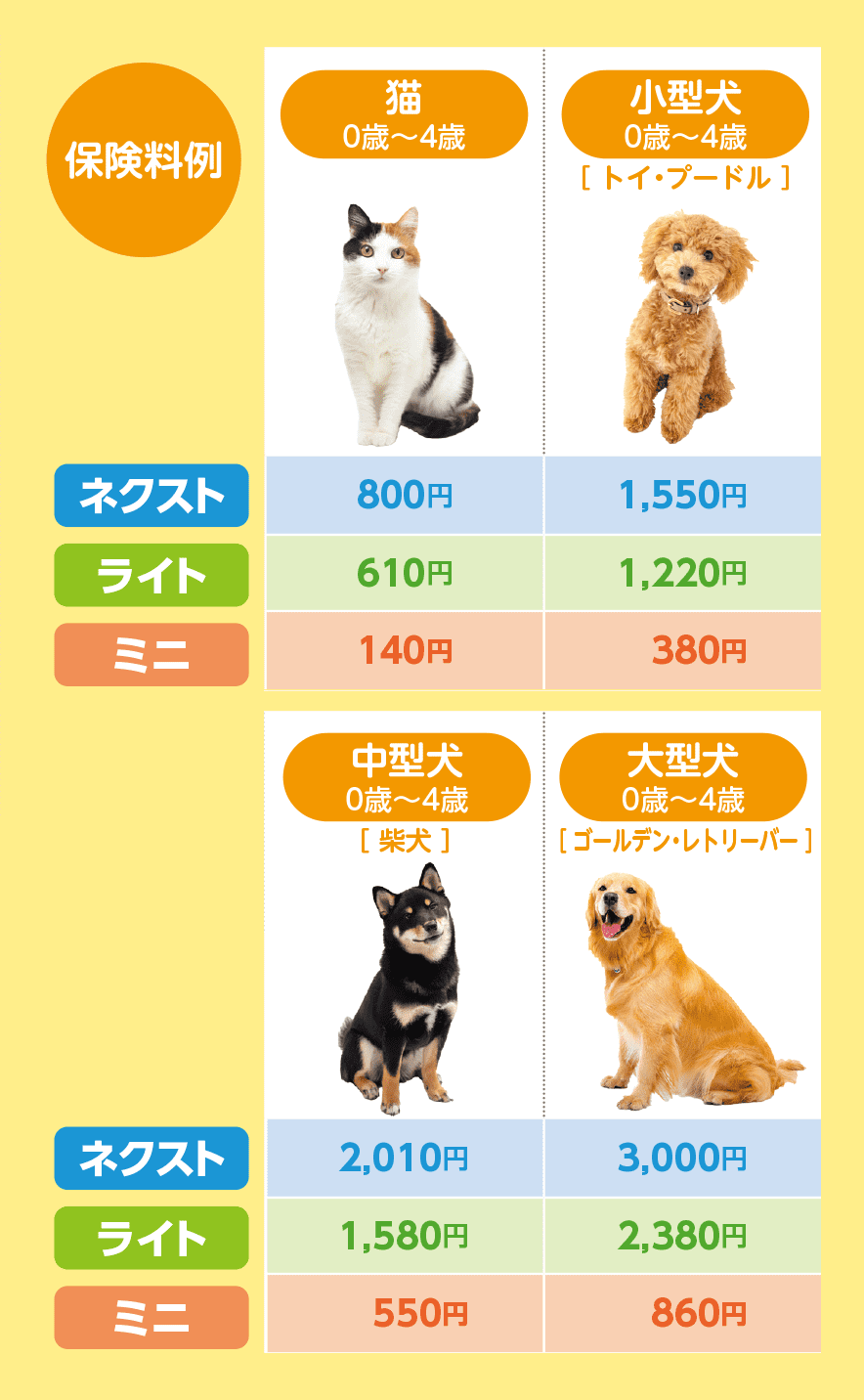

あなたの愛猫をより長く大切に育てるために、ペット保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

いぬとねこの保険 保険料例

※ネクストとライトは、50%プラン・月払・インターネット割引・免責額適用特約セットの場合。ミニは70%プランのみ。インターネット割引は継続時には適用されません

まとめ

いかがでしたか。今回は、猫の骨折したときの見分け方や、応急措置の方法、治療法を解説しました。猫の骨折は、部位や重症度によって、緊急性を伴う場合があります。また、手術が必要なほど重症の場合は、高額な治療費がかかることがあります。そのような万が一の場合に備え、ペット保険に加入することを検討してみても良いかもしれません。

基本的に猫の骨折は少ないです。しかし、骨折したら手術もギブスもネコには酷くストレスになり治療に協力的ではないです。出来るだけ骨折は避けたいですね。