愛猫が癌になったときどうすべき?初期症状や末期症状、治療法や予防方法を紹介

致死率が高く治療が難しいといわれている癌。猫も人間と同じように癌を発症するのは稀ではなく、腫瘍をもつ猫の80%以上が悪性、つまり癌を患っているといわれています。

家族の一員である愛猫が癌を発症した場合、飼い主さんはどのように対処するべきか考えておく必要があります。今回は猫の癌の初期症状や末期症状、治療法や予防法を解説します。猫を飼われている方はもちろん、お迎えを検討している方もぜひ本記事を参考にしてこれからの愛猫との生活に活かしてください。

- 猫の癌とは?

- 猫が癌になる原因

- 猫の癌の症状とは

- 猫の癌の種類

- 猫の癌の治療方法

- 猫の癌の予防方法はある?

- 猫の癌の治療費

- 愛猫が癌になってしまったときにすべきこと

- 愛猫のもしもに備えて保険に加入しましょう

- まとめ

猫の癌とは?

癌とは、細胞分裂の過程で生成された異常な細胞が、無秩序に増え続ける病気です。猫や人間に限らず、全ての生物は細胞からできており、絶えず新しい細胞と古い細胞が入れ替わる新陳代謝を起こしています。その過程で正常な細胞の遺伝子が傷つくなどにより、癌細胞が生成されます。通常、癌細胞は免疫力で体外へ排出されますが、排出できず増殖すると腫瘍化し悪性へと変化していきます。

一方で、腫瘍には良性のものもあります。良性腫瘍と悪性腫瘍(癌)にはそれぞれ特徴があり、成長の仕方や速度、転移の有無などを検査し総合的に判断されます。

ここでは、良性腫瘍と悪性腫瘍のそれぞれの特徴を詳しく解説します。

良性腫瘍の特徴

良性腫瘍には主に次のような特徴がみられます。

- 周りの組織を押しのけるように成長する

- 悪性腫瘍と比べて成長速度が遅い

- 転移しない

良性腫瘍の場合、命に関わるリスクは低いものの、腫瘍が生成された部位などによっては健康状態に悪影響を及ぼすことがあります。そのため、手術で腫瘍を取り除く必要があります。完全に取り除くことができれば、再発する危険性は低いです。

悪性腫瘍の特徴

悪性腫瘍には主に次のような特徴が見られます。

- 周りの組織に浸透するように成長する

- 良性腫瘍に比べて成長速度が速い

- 転移する

悪性腫瘍の場合、周りの組織を侵食するため組織の働きに異常をきたし、正常な細胞に栄養や酸素が行き届かなくなります。すると、健康状態にさまざまな悪影響をきたし、発見や治療が遅れると死に至るケースが多いです。

猫が癌になる原因

一般的に癌は、老化が原因で発症するケースが多いとされていますが、若い猫が発症するケースも少なくありません。劣悪な生活習慣による肥満やストレス、免疫力の低下、持病などによる慢性的な炎症が原因で癌になりやすいといわれています。また、他の猫から癌をもらう、つまりウイルスが原因で癌になる可能性もあります。例えば、猫白血病ウイルス感染症や猫免疫不全ウイルス感染症、猫伝染性腹膜炎(FIP)は、癌になりやすいウイルス感染症の代表例です。それらのウイルスに感染すれば、ウイルスが血液を通じて正常な細胞を破壊し、悪性の腫瘍を生成、そしてリンパ肉腫や白血病などの癌を発症します。

猫の癌の症状とは

できるだけ早く癌を発見するために、飼い主さんは猫の癌の症状を把握しておく必要があります。また、初期と末期とでは症状が大きく異なります。ここでは、その2つの症状について解説します。

猫の癌の初期症状とは

代表的な猫の癌の初期症状として、下記の8つが挙げられます。

- しこり・腫れ

- 咳・鼻汁・鼻血

- 元気がない・散歩の途中で座り込む・疲れやすい

- 体重減少

- 慢性的嘔吐、下痢、便秘

- なかなか治らない傷や皮膚病

- 血尿、尿が出にくい

- 極端な性格の変化

まず、あらゆる癌の初期症状として、元気がない、散歩の途中で座り込む、疲れやすい、体重減少などの症状がみられます。元気がないことで食欲が低下し、体重が減少するケースもあれば、きちんと食べているにも関わらず体重が減少してしまうケースもあります。

しこりや腫れがみられる場合、リンパ腫や皮膚の癌、乳腺腫瘍が考えられます。皮膚の下や体表リンパ節・乳腺などにしこりや腫れができることが特徴です。

咳や鼻汁、鼻血などがみられる場合、鼻腔内の腫瘍や肺癌などが考えられます。

嘔吐や下痢、便秘などは、胃や腸の癌などで比較的よく見られます。薬を使用しても良くならない場合は注意が必要です。

傷がなかなか治らなかったり、皮膚病を発症した場合は、皮膚癌・リンパ腫などが考えられます。腫瘍の表面が自壊(皮膚を破って傷を作ること)してしまうこともあります。

血尿や尿が出にくいなどの症状は、膀胱癌が考えられます。腫瘍が炎症を起こして出血していたり、腫瘍が尿路を塞いでいたりすることでそのような症状がみられます。

極端な性格の変化が見られる場合は、脳腫瘍が疑われます。脳腫瘍は腫瘍ができた領域によっては、性格が変化するといった特徴があります。以前はおとなしかったのに、急に怒りっぽくなったり攻撃的になったりなどの症状がみられる場合は注意が必要です。

猫の癌の末期症状とは

猫の癌の末期症状はさまざまですが、上記の初期症状に加えて、下記2つの症状がみられる場合があります。

- 機能障害

- 悪液質

局部に腫瘍ができた場合、大きくなった腫瘍が圧迫することで機能障害がみられるケースがあります。また、全身症状として炭水化物やタンパク質の代謝変化などが原因で、栄養失調を起こし衰弱する(悪液質)ケースもあります。

末期は、がんの進行に伴い呼吸困難に陥り、初期段階と比べ死に至る可能性が大幅に上がります。癌が悪化する前に適切なケアを行うことが重要です。

猫の癌の種類

猫の癌は、人間の癌と同じように全身あらゆるところに発生します。部位によって種類が異なり、症状も多岐にわたります。以下より猫の代表的な癌の種類を9つ紹介します。

- 扁平上皮癌

- 肥満細胞腫

- 悪性黒色腫(メラノーマ)

- 乳腺腫瘍

- 肺癌・肺腫瘍

- 肝細胞癌、肝臓癌

- 血管肉腫

- 悪性リンパ腫

- 移行上皮癌・膀胱癌

扁平上皮癌

扁平上皮癌は、猫の皮膚や口腔内で好発傾向にある癌の1つです。歯肉やくちびる・扁桃・舌などの口腔内や、耳やまぶたなどの皮膚が薄い部位でよくみられます。

猫の扁平上皮癌は転移は遅いですが、局所浸潤して進行するため、圧迫や痛みなどが激しいケースがあります。

肥満細胞腫

猫の肥満細胞腫は皮膚や内臓でよくみられます。皮膚でみられる場合は、皮膚上にしこりを形成し、そこに物理的刺激を加えると周囲の皮膚が赤くなる現象がみられます(ダリエ兆候)。また、内臓でみられる場合は、脾臓や消化管などでの発症が多く見られます。手術による切除が有効的な治療法です。

悪性黒色腫(メラノーマ)

悪性黒色腫は、猫での発症は稀といわれる癌です。くちびるや口腔内、まぶた・眼球内、爪の根本などにしこりを形成することが多く、腫瘍性のものと炎症性のものがあります。しこりの表面は自壊して出血していることが多く、進行して黒色になるケースがあります。

乳腺腫瘍

乳腺腫瘍とは、一般的な乳癌を指します。猫の乳腺腫瘍は非常に多く、全腫瘍の約17%を占めるといわれています。また猫の乳腺腫瘍は約90%が悪性であり、初診時で肺やリンパ節への転移がみられているケースが多くあります。しかし、乳腺腫瘍は早期に避妊手術をおこなうことで発症率を下げることができ、数少ない予防ができる癌の1つといえます。

肺癌・肺腫瘍

肺癌の発症率は癌全体の1%未満といわれており、猫では珍しい癌の1つです。発症すると、咳や呼吸困難など、肺炎に似た症状がみられます。乳腺腫瘍や悪性黒色腫(メラノーマ)、扁平上皮癌などから転移して発症するケースがあるため、注意が必要です。

肝細胞癌、肝臓癌

肝臓に腫瘍が見られる癌です。食欲不振・元気消失・嘔吐・黄疸(皮膚や粘膜が黄色くなる現象)などの症状がみられ、早期発見が難しいことが多いです。特有の症状が少ないことで知られ、無症状であることも多いため、注意が必要です。

血管肉腫

血管肉腫は血管を構成する血管内皮細胞が癌化するものです。脾臓や肝臓、心臓、皮膚など、さまざまな部位で発症します。激しい運動や物理的刺激で破裂し、大量出血する危険性があります。

悪性リンパ腫

悪性リンパ腫はさまざまな部位で発生し、症状も多岐にわたります。胃腸管型や縦隔型、多中心型などに分けられ、多いのは胃腸管リンパ腫といわれています。また、猫白血病ウイルス(FeLV)に感染している猫では、縦隔型リンパ腫が好発傾向にあります。

移行上皮癌・膀胱癌

猫の膀胱癌の多くは、移行上皮癌と呼ばれる悪性腫瘍です。血尿や頻尿、膀胱に硬さがあり触れると痛がるなどの初期症状がみられ、膀胱炎と類似していることが特徴です。進行すると腫瘍により尿路が閉塞してしまったり、他臓器に転移してしまったりすることがあります。

猫の癌の治療方法

癌の種類や大きさ、発症部位などによって、治療法が異なります。また、1つの治療法を別の治療法と組み合わせることもあります。

猫の癌の代表的な治療法として、主に以下の3つが挙げられます。

- 外科療法

- 放射線療法

- 化学療法

それぞれの治療法について、どのような進行状態に向いているかを解説します。

外科療法

外科療法とは、外科手術によって癌を切除する治療法です。癌の転移がみられない、かつ、きれいに取り除くことができれば完治が期待できます。部位によっては機能低下や、見た目の変化などを伴うリスクがあります。

放射線療法

放射線療法は、外科手術では対応しづらい脳や鼻腔内、心臓付近などに腫瘍がみられた際に適した治療法です。癌に放射線を照射することで癌細胞の遺伝子にダメージを与え、癌細胞を破壊します。部位によっては、外科療法と組み合わせて実施されるケースもあります。実施するためには特殊な設備が必要であり、全身麻酔を施すことがほとんどです。放射線療法は正常な細胞にも作用するため、機能不全などの副作用を起こす恐れがあります。

化学療法

化学療法とは、抗癌剤を用いた治療法です。血液の癌や全身に広がった癌、外科手術で切除しきれなかった癌などに適しています。化学療法は全身に作用するため、悪心や嘔吐、食欲不振などの副作用が生じるリスクがあります。複数回の投与が必要になることがほとんどであるため、長く苦しい闘病生活を伴うケースがあります。

癌を治療しない場合の余命は?

猫の癌を治療しない場合の平均生存期間は、約60〜100日間といわれています。また、1年後の生存率は約30%、2年後の生存率は約10%といわれています。

癌の種類によっては、治療を行うことにより完治する子もいるので、諦めず粘り強く治療を続けることが大切です。

猫の癌の予防方法はある?

猫でもっとも多いとされるリンパ系の癌や白血病は、ほとんどが猫白血病ウイルスに感染したことで発症します。猫白血病ウイルスは野良猫の多くが持っているといわれているため、室内飼いを徹底し野良猫との接触を防ぐことが最良の予防法です。

また白い猫は、太陽光により皮膚癌を好発する傾向があります。強い太陽光線の下での日光浴は避けた方が良いでしょう。

猫の癌の治療費

動物の医療は、人間の医療とは異なり保険が適用されないため、全て自己負担となります。そのため、癌治療に用いられる外科療法などは、高額な負担になるケースが多いです。例えば、皮膚腫瘍を手術で切除した場合、904,000円の治療費が発生したという報告があります。治療費用の支払いが不安な方は、ペット保険への加入を検討するのが良いでしょう。高額な治療を試しやすくなる可能性もあります。

愛猫が癌になってしまったときにすべきこと

愛猫が癌になってしまったときは、まず治療法を決めましょう。癌は種類によって適切な治療法がさまざまです。そのため、患部の位置や進行度、各種治療法のメリット・デメリット、効果、治療費など、総合的に考慮して獣医師と相談のうえ、治療法を決定する必要があります。より高度な医療を希望される場合には、大学病院などへの紹介を提案されることもあります。また、癌の種類や病状によっては、予後が悪く余命を宣告されてしまうケースもあります。

いずれの場合でも、思い悩んだり悲しんだりするのではなく、愛猫が余生を楽しくストレスなく過ごせるよう、愛猫の苦痛をなるべく取り除き寄り添ってあげることが大切です。担当の獣医師とよく相談し、なるべく元気な時間を長く過ごせる方法を選択してあげることがおすすめです。

余命がわずかで治療の効果が見込めない場合には、緩和ケアを行うことも選択肢の1つです。緩和ケアに特化した動物病院もあるため、そうしたところに相談してみるのも良いでしょう。

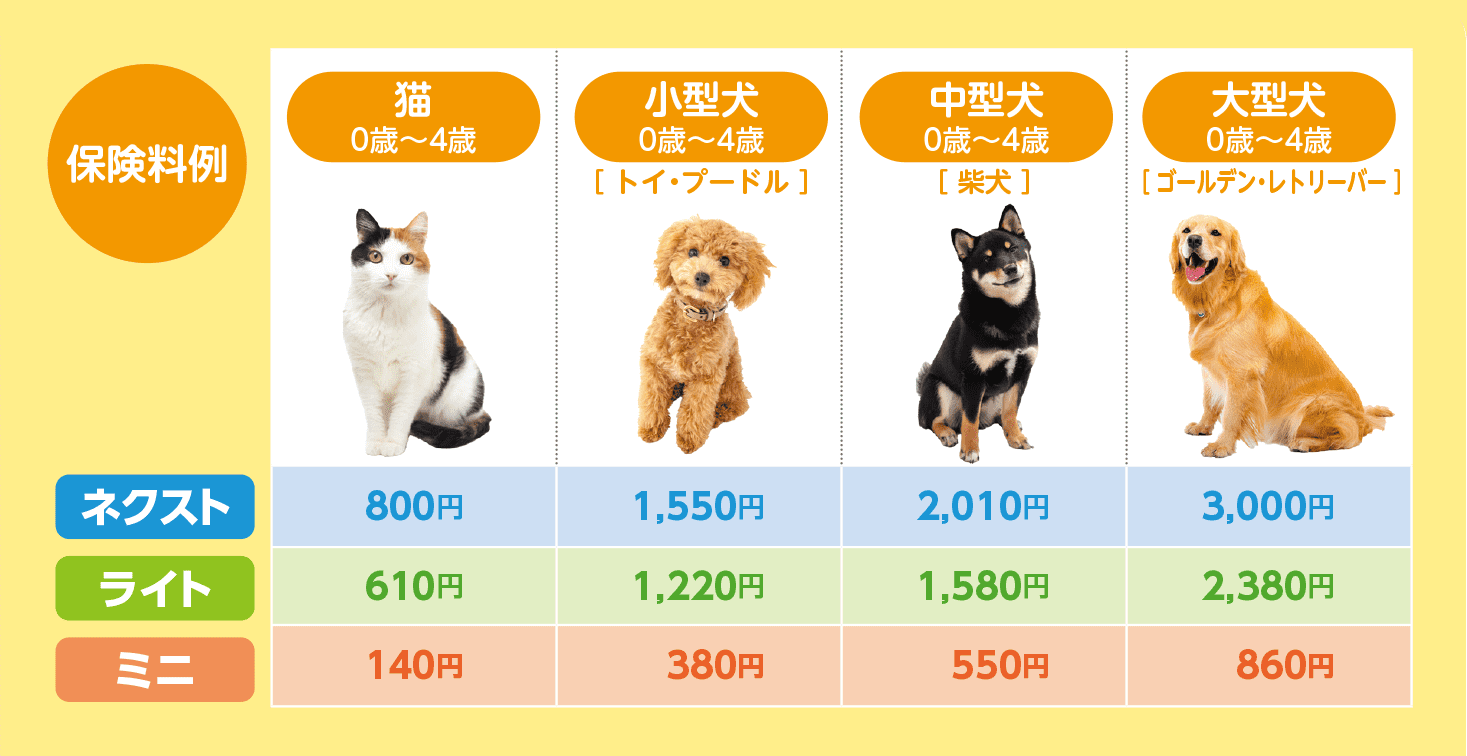

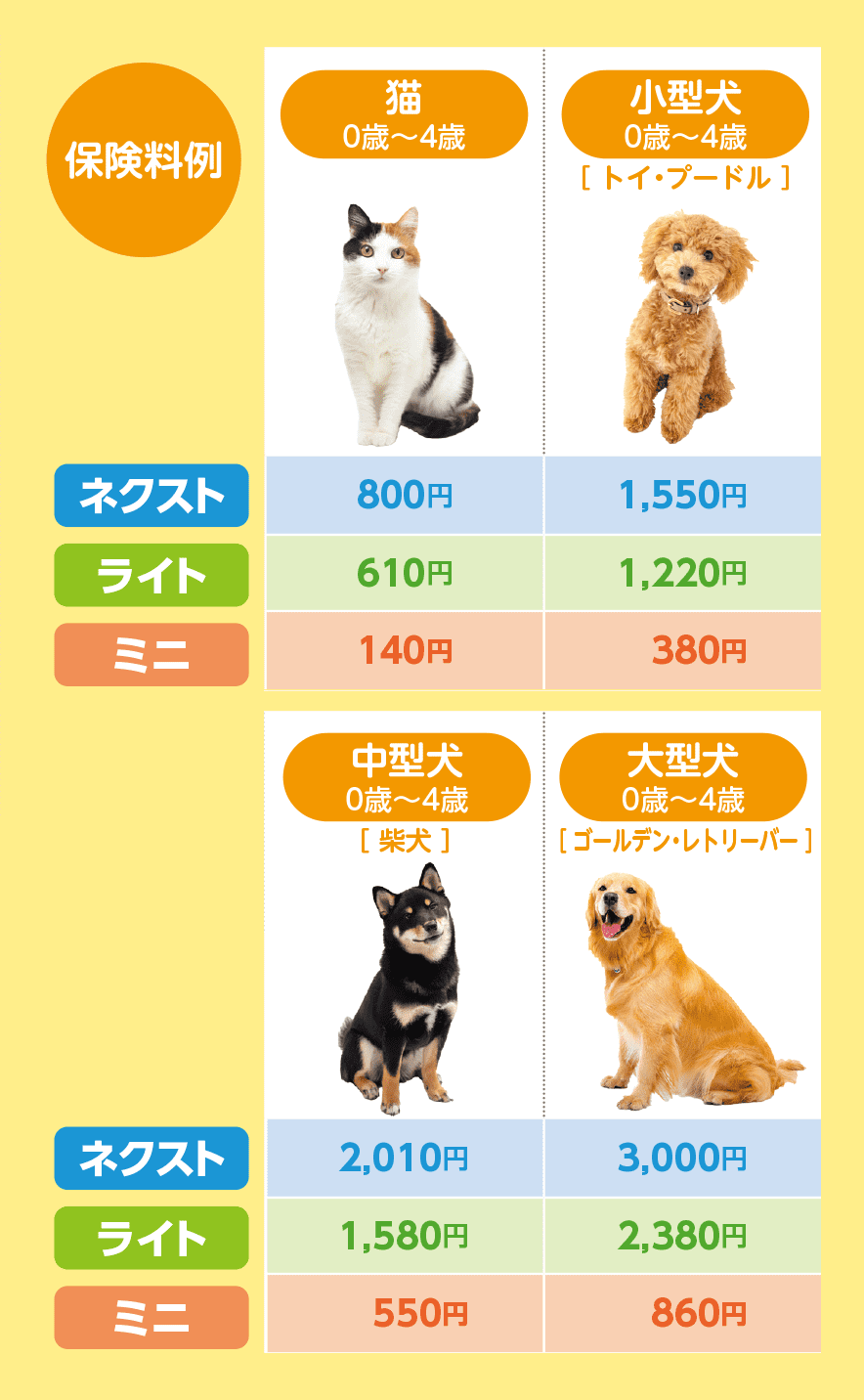

愛猫のもしもに備えて保険に加入しましょう

あなたの愛猫をより長く大切に育てるために、ペット保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

いぬとねこの保険 保険料例

※ネクストとライトは、50%プラン・月払・インターネット割引・免責額適用特約セットの場合。ミニは70%プランのみ。インターネット割引は継続時には適用されません

まとめ

いかがでしたか。猫の癌は、早期発見・治療がポイントです。癌は、病状が悪く苦痛を伴うのはもちろん、治療でも副作用によって苦痛を伴うケースもあります。愛猫の癌が診断された場合は、なるべく愛猫の苦痛を取り除くために寄り添って声をかけ続けてあげることが重要です。また、癌治療は高額な治療費がかかり、愛猫のみならず飼い主さんへの負担も大きいものです。万が一の場合に備え、ペット保険への加入も検討してみるのもよいでしょう。